🪞#44 Chi era René Girard?

Mitologo? Storico della letteratura? Antropologo? Molte cose, ma soprattutto il padre della "Teoria Mimetica"

📬Questa è Sacro&Profano, la newsletter che ogni settimana ti fa capire due o tre cose sul mondo attraverso le lenti della religione, senza essere confessionale.

Come anticipato questa è l’ultima newsletter dell’anno 2024, esce oggi che è il 22 ad un anno esatto dalla prima newsletter che ha fatto partire questa avventura, avvenuta il 23 dicembre. Io sono davvero molto soddisfatto, al netto del fatto che avrei voluto fare molte più cose ma gli impegni ordinari non me lo hanno permesso. Però tutti voi che mi seguite siete stati una compagnia incredibile di cui sono grato e quindi il 2025 inizierà all’insegna dell’impegno!

Il primo passo in questa direzione è la mia partecipazione - indegna - ad un volume in uscita, il cui titolo (provvisorio) è “Girard 100. La teoria mimetica tra letteratura e scienze” per i tipi de “La scuola di Pitagora Editrice”, a cura di Nino Arrigo, Francesco Crapanzano, Tommaso Di Brango nella collana “In between spaces. Le scritture migranti e la scrittura come migrazione” diretta da Nino Arrigo, Annalisa Bonomo, Marco Carmello. Progetto nato in seno alla Associazione culturale Sinestesie che ha fatto nascere diverse riviste in classe A (lo diciamo per gli impallinati di ranking Anvur). Il volume avrà oltre una decina di contributi e il mio è uno di questi, sono molto felice e quando avrò qualche informazione più precisa dall’amico Nino Arrigo vi darò i dettagli.

Intanto Buon Natale, buone festività tutte, e Buon Anno nuovo. Noi ci ritroveremo il 12 Gennaio.

Fine del prologo, si comincia!

Una premessa doverosa: René Girard fa parte integrante del mio percorso accademico, personale e religioso. A lui, alle sue teorie e alle sue conclusioni debbo molto anche umanamente, i suoi risultati mi “costringono” a vedere il mondo in un certo modo, come in quello strano fenomeno riguardante le cosiddette “figure ambivalenti” in cui se all’inizio vedi solo una delle due, quando poi noti l’altra figura non puoi più smettere di vederla per quanto tu ti ci sforzi.

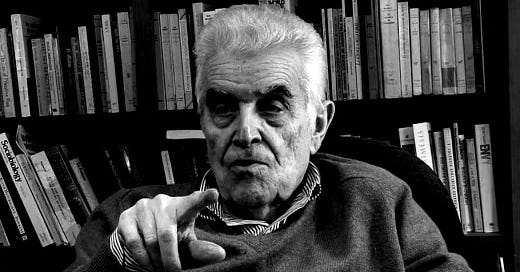

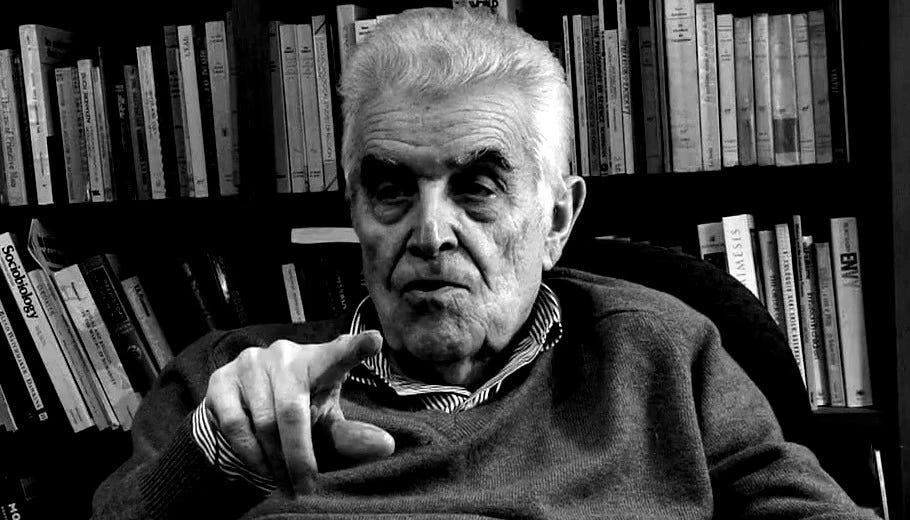

Due note biografiche

Nato ad Avignone nel 1923 è morto a Stanford, dove ha insegnato dal 1981 al 1995 anno del suo ritiro, nel 2015 è stato uno storico e un archivista per formazione (École nationale des chartes 1947 e poi grazie ad una borsa di studio PhD all’Università dell’Indiana nel 1950) si è sempre occupato di letteratura, ha insegnato alla Duke e alla John Hopkins fino ad arrivare in California dove ha passato tutta il resto della sua vita. Da un punto di vista accademico si può dire che il suo lavoro sia larger than life, in quanto i suoi studi hanno diramazioni che vanno dalla letteratura comparata, all’antropologia, alla filosofia, fino alla psicologia sociale e naturalmente ad una sterminata conoscenza dei miti antichi di diverse culture. Il suo lavoro lo ha portato a confrontarsi con moltissimi testi e la sua ricerca lo ha portato anche alla conversione al cattolicesimo, aspetto che ha reso a volte controversa la ricezione della sua opera, ma vediamo perché avvicinandoci al nucleo del suo pensiero, una ricerca che si è svolta per circa 60 anni e che io non sono in grado di sintetizzare tutta, ma spero con queste poche righe di incuriosire il lettore che se andrà a leggere la bibliografia di molte opere sui temi del conflitto, del desiderio, delle religioni scoprirà che René Girard come uno degli autori più citati. Ecco perché:

Desiderio mimetico e Capro espiatorio

Tutta la ricerca di Girard si basa su questi due assi che rileggono l’intera avventura umana, a partire dalle società preistoriche e protostoriche e offrendo un punto di vista differente sulla cultura e la sua sedimentazione.

Per Girard l’essere umano imita, o per essere più preciso esso imita ciò che desidera e desidera ciò che vede e che gli è più prossimo. Attraverso questo desiderio e l’imitazione che ne deriva, egli acquisisce le caratteristiche dell’oggetto del proprio desiderio fino a rendersi talmente simile ad esso da diventare concorrente ad esso poiché comincerà a desiderare ciò che desidera l’oggetto della propria mimesi e dunque a competere con esso per averla. Questo desiderio - che dunque ha una struttura triangolare: soggetto desiderato, soggetto desiderante, oggetto del desiderio del desiderato - contribuiscono ad alzare la “temperatura” della società, innescando conflitti per ottenere quel che si desidera. In questa imitazione - che è collettiva non solo individuale - si finisce per generare una in-differenza che genera la crisi della società innescata dalla violenza. A questo punto per Girard le opzioni sono due: o quel gruppo umano si autodistrugge oppure trova uno sfogo in un soggetto o minoranza che per le sue caratteristiche ha mantenuto una qualche forma di diversità e dunque è individuabile in maniera univoca dal gruppo, scaricando la responsabilità e la violenza su di essa, è il capro espiatorio. Scaricata la violenza e ritrovato quindi un ordine sociale, il gruppo torna pacificato e può sopravvivere.

Da questo meccanismo nasce il sacro e da esso la civiltà come noi la conosciamo. Perché? Perché nelle società tradizionali antiche questo meccanismo di improvvisa pacificazione appare magico, cioè esterno al potere del gruppo. Ma se uccidere quel soggetto (straniero, storpio, somaticamente diverso, ecc) ha pacificato la comunità non è da escludere che esso avesse un potere di qualche tipo. Ecco che il soggetto viene divinizzato ed elevato a nume tutelare di quella società (clan, tribù, villaggio). I riti non sono altro che il tentativo “controllato” (si potrebbe dire che questo è l’antenato del metodo scientifico) ripetere quell’elemento di coesione riproducendo il cosiddetto “linciaggio fondatore”, più passa il tempo e più il rito si fa formale, si arricchisce di elementi, il mito è il racconto di quel linciaggio edulcorato dalla responsabilità collettiva. Senza questo occultamento della verità la comunità non saprebbe come giustificarsi e continuare ad esistere. Secondo l’Autore nelle reiterazioni del linciaggio - ad esempio - può essere accaduto che la vittima prescelta sia riuscita a procrastinare per talmente tanto tempo il momento dell’uccisione da acquisire uno status di intoccabilità e di dominio, cosa che sarebbe alla base di molte monarchie divine del mondo antico. Anche altri aspetti come la letteratura (trasmessa inizialmente per via orale, di solito col canto) o l’osservazione del movimento astronomico (per ricreare tutte le condizioni del primo linciaggio e garantire dunque che il sacrificio sia il medesimo) vengono da necessità rituali. Anche l’addomesticazione animale potrebbe essere un effetto “collaterale” del sacrificio: quando - nel movimento progressivo che le società hanno per Girard di controllare e allontanare la violenza - si passa dal sacrificio umano a quello animale bisogna avere sempre a disposizione questi vicari, dunque bisogna trovare il modo di farli vivere assieme alla comunità. Tutti elementi che messi insieme contribuiscono a costruire le basi culturali, sociali e pratiche della convivenza.

Per Girard tutti i miti del mondo antico, in ogni cultura, sono riconducibili a questo schema e dunque nel processo di ominizzazione il sacrificio ha un ruolo essenziale nella costruzione della cultura al punto che si può dire che non esiste una società che non sia sacrificale. Anche oggi (avete presente le campagne contro mussulmani, ebrei, immigrati, omosessuali, trans, ecc).

Una eccezione formidabile: la Bibbia (e non solo)

Nel suo studio del mito Girard scopre che c’è solo una mitografia che non prende il punto di vista dei linciatori ma del linciato: la Bibbia. Già nell’Antico Testamento addirittura dalla Genesi, emerge immediatamente che Caino è colpevole dell’uccisione di Abele e viene chiamato per quello che è: un assassino. Per fare un paragone noto penso a tutti, la dinamica dello scontro tra Romolo e Remo e quella tra Caino e Abele è totalmente sovrapponibile, eppure il mito latino non riconosce in Romolo un assassino. Anzi è il glorioso fondatore di Roma. L’esito più sintomatico è il fatto che il nome proprio Romolo sia - almeno fino 50 anni fa, cioè per oltre 2500 anni - ancora piuttosto utilizzato a Roma, ma nessuno si sogna di chiamare il figlio Caino.

Nel racconto biblico il punto di vista è sempre quello della vittima e la divinità si pone come garante di essa. Il fatto che Dio impedisca che Caino venga ucciso per il suo delitto dice che la preoccupazione principale del testo è quella di interrompere la spirale della violenza basata sulla vendetta. Anche Gesù sulla Croce dice “Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno”, non c’è nel Nazareno una richiesta di vendetta per la propria crocifissione e morte, a nessuno viene imputata quella colpa. Ed ecco perché l’accusa di deicidio che i cristiani hanno mosso agli ebrei è antibiblica.

Nel corso della sua ricerca Girard ha lentamente e parzialmente incluso anche il Corano nel nucleo delle culture religiose antisacrificali, ma in ogni caso per lui sono sostanzialmente quelle abramitiche ad avere questo potere disvelante

Quello che appare molto sorprendente è il fatto che nella Bibbia non si conosce la ragione per la quale Abele è preferito a Caino...

Potrebbe esserci, paradossalmente, una ragione visibile nell’islam. Abele è colui che sacrifica gli animali e siamo in questa fase: Abele non ha voglia di uccidere suo fratello forse perché sacrifica gli animali e Caino è agricoltore. E qui non ci sono sacrifici animali. Caino non ha altro mezzo d’espellere la violenza che uccidere suo fratello. Ci sono testi davvero straordinari nel Corano che dicono che l’animale inviato da Dio ad Abramo per risparmiare Isacco è lo stesso animale ucciso da Abele per impedirgli di uccidere suo fratello. È affascinante e mostra che il Corano sul piano biblico non è insignificante. È molto metaforico ma di una potenza incomparabile. Mi colpisce profondamente. Ci sono scene altrettanto confrontabili nell’Odissea, è straordinario. Quelle del Ciclope. Come si scappa dal Ciclope? Mettendosi sotto la bestia. E allo stesso modo che Isacco tasta la pelle di suo figlio per riconoscere, crede, Giacobbe, così il Ciclope tasta l’animale e sente che non è l’uomo che cerca e che vorrebbe uccidere. In un certo modo il gregge di bestie del Ciclope è ciò che salva. Si ritrova la stes- sa cosa nelle Mille e una notte, molto più tardi, nel mondo dell’islam e questa parte della storia del Ciclope scompare, non è più necessaria, non ha più alcun ruolo, ma nell’Odissea c’è un’intuizione sacrificale molto significativa.

Lei ha detto che questo aspetto di denunzia dell’omicidio fondatore nel discorso di Gesù è stato decisamente mal compreso: vi si legge spesso dell’antisemitismo. Per quale ragione l’evento del cristianesimo, se è stato così mal compreso, non ha provocato uno scatenamento della rivalità mimetica?

Si può dire che questo sfocia in scatenamenti di rivalità mimetica, in opposizione di fratelli nemici. La principale opposizione di fratelli nemici nella Storia è proprio tra ebrei e cristiani. Ma il primo cristianesimo è dominato dalla Lettera ai Romaniche dice: la colpa degli ebrei è molto reale, ma è la vostra salvezza. Soprattutto, non andate vantandovi voi cristiani. Siete stati innestati grazie alla colpa degli ebrei. Compare l’idea che i cristiani potrebbero rivelarsi del tutto indegni della Rivelazione cristiana così come gli ebrei si sono rivelati indegni della loro rivelazione. Credo profondamente che sia qui che bisogna cercare il fondamento della teologia contemporanea. Il libro di monsignor Lustiger, La Promesse, è ammirevole proprio in ciò che afferma sul massacro degli Innocenti e la Shoah. Bisogna riconoscere che il cristianesimo non ha di che vantarsi. I cristiani ereditano da san Paolo e dai Vangeli allo stesso modo che gli ebrei ereditano dalla Genesi e dal Levitico e da tutta la Legge. Ma non lo hanno compreso poiché hanno continuato a combattersi e a disprezzare gli ebrei.

Hanno continuato a essere nell’ordine sacrificale. Ma la Cristianità non è una contraddizione in termini? Una società cristiana è possibile? I cristiani non sono sempre dei contestatori dell’ordine di Satana e dunque dei marginali?

Sì, hanno ricreato l’ordine sacrificale. Storicamente è fatale e direi allo stesso tempo necessario. Un passaggio troppo brusco sarebbe impossibile e impensabile. Abbiamo avuto duemila anni di storia e questo è fondamentale. Il mio lavoro ha rapporto con la teologia, ma ha anche rapporto con la scienza moderna che tutto storicizza. Mostra che la religione dev’essere storicizzata: essa fa degli uomini esseri che restano sempre violenti ma che diventano più sottili, meno spettacolari, meno prossimi alla bestia e alle forme sacrificali come il sacrificio umano. Potrebbe essere che si abbia un cristianesimo storico che sia una necessità storica. Dopo duemila anni di cristianesimo storico, sembra che siamo oggi in un periodo cerniera: sia che apra direttamente sull’Apocalisse, sia che ci prepari un periodo di comprensione più grande e di tradimento più sottile del cristianesimo. Non possiamo fermare la storia e non ne abbiamo il diritto (intervista a Girard contenuta nel volume «Girard. Oltre il sacrificio», edito da Medusa uscito nel 2017 e anticipato su Avvenire).

Girard: amato e odiato dall’Accademia

Giuseppe Fornari, docente di Storia della Filosofia dell’Università di Bergamo, allievo e collaboratore di Girard mi disse - all’indomani della sua morte -:

Cosa resta oggi di questo autore che ha seminato in molti campi?

Sono molteplici gli studiosi in molti campi disciplinari lasciati aperti dallo stesso Girard che continuano la sua opera. Il tipo di pensiero e di esperienza conoscitiva che pone Girard ai suoi lettori è quello di una sollecitazione inconfondibile, un coinvolgimento personale, di tipo esperienziale che lo rende idoneo a stimolare la ricerca in modo profondo. Le cose che dice le si capisce se fanno parte della propria esperienza personale, se le si vive.

Il mondo accademico ha fatto molta resistenza a lui e alle sue idee…

Il mondo accademico non “capisce” proprio la questione esperienziale, ma è un limite del sapere accademico contemporaneo. La scienza è nata in Occidente proprio nell’investimento personale e totale dei singoli nella ricerca della Verità. René era un intellettuale che non voleva essere un intellettuale ma portare agli altri la propria verità frutto sia della sua ricerca che della sua vita personale. Era una persona molto semplice, un amico con cui parlare. L’aspetto dell’intervista o del dialogo (una modalità che si ritrova in diversi suoi lavori, ndr) è dovuta da un lato alla vastità delle implicazioni teoriche dei suoi lavori che dovevano necessariamente coinvolgere altri specialisti e dall’altro per la sua passione amicale e dialogica. Girard aveva una grande passione educativa, amava i giovani ed amava circondarsene per la loro passione e irrequietezza intellettuale (Aleteia).

E oggi?

Ormai il pensiero girardiano è stato acquisito da molti studiosi, le categorie di violenza mimetica e di capro espiatorio vengono utilizzate in moltissimi casi quando si va a studiare situazioni come il conflitto mediorientale, il conflitto tra Islam e Occidente, questioni come l’escalation militare, ma anche in tanti aspetti della società secolare (dal tifo calcistico ai continui conflitti con le minoranze).

Non si può dire che René Girard goda di grande notorietà presso chi si occupa di letteratura italiana. La pubblicazione dei suoi scritti maggiori a partire dagli anni Ottanta da parte di Adelphi (tra gli altri: La violenza e il sacro, 1980; Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, 1983; Shakespeare: il teatro dell’invidia, 1998) gli ha conferito quel fascino ritroso e un po’ snob caratteristico degli autori della casa milanese, ma avrà anche, forse, insospettito il lettore non interessato al nichilismo fiammeggiante o alle nostalgie della mitteleuropa. Meno noto ma non meno degno di attenzione è invece il lavoro di case editrici come Marietti, Raffaello Cortina, SE e Transeuropa, cui si deve la pubblicazione di saggi di Girard meno conosciuti nonché di alcuni contributi critici, talvolta illuminanti, sul suo lavoro. La Transeuropa, per esempio, ha dedicato a Girard addirittura un’intera collana curata da Pierpaolo Antonello e Giuseppe Fornari, che raccoglie sia testi dell’autore (Miti d’origine e Il pensiero rivale) sia raccolte di studi sul suo pensiero. Gli ultimi due titoli di “Girardiana”, usciti in contemporanea nel 2009, sono una raccolta di scritti dell’autore sul mito di Edipo (Edipo liberato) e gli Atti del convegno di Falconara del 2006 (Identità e desiderio. La teoria mimetica e la letteratura italiana), curati dagli stessi Antonello e Fornari. E quest’ultimo volume è unico nel suo genere, se si esclude il numero doppio di «Nuova corrente» uscito nel 2006 proprio a ridosso del convegno, perché offre uno sguardo d’insieme sulle applicazioni delle categorie girardiane ad autori italiani (Riccardo Castellana su “Intersezioni”).

Potrei scrivere ancora molte cose su René Girard (ci torneremo) ma rischierei di annoiarvi, quello che ci tenevo a condividere con voi sono gli spunti essenziali di questo pensatore e rendere omaggio ad uno dei motivi per cui esiste questa newsletter. Oggi più che mai, grazie della vostra pazienza!

📬 Ti hanno inoltrato questa mail?

Se non l’hai ancora fatto, iscriviti a Sacro&Profano: esce una volta a settimana e dentro trovi pezzi di approfondimento, rassegne stampa su cultura, storia, politica e società letti attraverso la lente e le categorie del religioso.

P.S. Occhio che questa mail non ti finisca in spam!

📧 Newsletter da leggere e seguire

dice che “Nonostante il rapporto stretto dei videogiochi con i principi religiosi di pace e dialogo tra le persone, anche l’uso della violenza e persino la guerra sono spesso protagoniste dell’immaginario videoludico. Vediamo allora come i videogiochi, anche quelli che rappresentano la guerra, in qualche modo possono contribuire ai processi di costruzione della Pace” scopritelo nel nuovo numero di Vi ricordo invece che

ha di recente pubblicato su un bel reportage sulla comunità Amish americana e di come le ultime elezioni abbiano fatto emergere alcuni cambiamenti. Politica ma soprattutto società.Intanto mio piccolo consiglio, per godere meglio sia delle newsletter che delle funzioni come la chat di scaricarvi l’app sul cellulare

🫶 Siamo arrivati alla fine di questa newsletter, spero ti sia piaciuta. Dammi un feedback se puoi ma soprattutto - se questo mio lavoro ti piace - fai conoscere ai tuoi amici questo progetto, vuoi? Intanto alla prossima settimana!

Buongiorno Lucandrea le ho scritto privatamente. Ma mi espongo anche qui: perché Girard è diventato cattolico? Perché Cristo si pone come vittima sacrificale, ok. Ma non mi basta 😊

un pilastro, Girard, anche secondo me

e piuttosto trascurato almeno per quanto poi invece assorbito dalla cultura contemporanea

grazie, quindi, per averlo riportato un po' in "prima pagina"